7月31日木曜日、コシノヒロコ氏監修のもと、東京都とアーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)が主催する≪ファッションアカデミー≫1日目が文化服装学院で行われました。

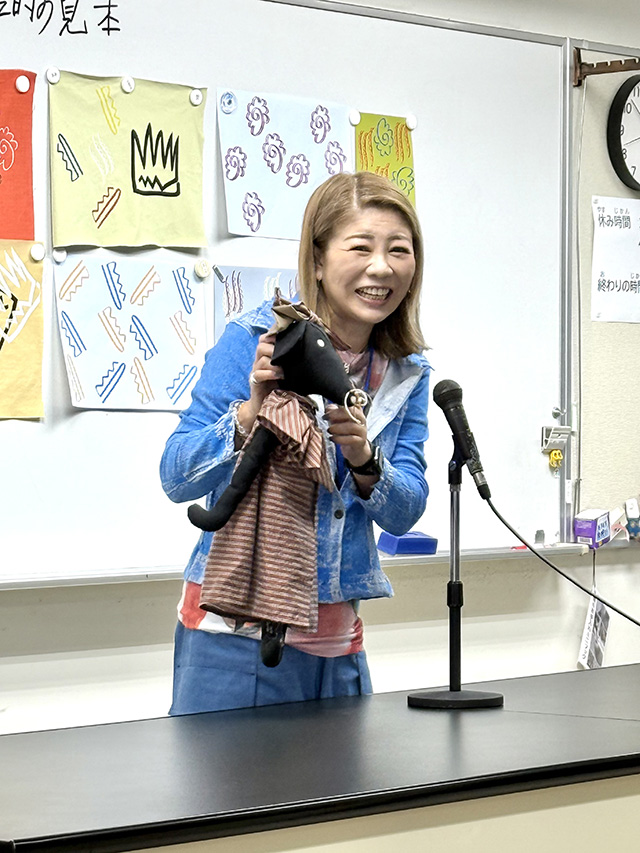

文化服装学院の全面協力のもと行われた本プログラムには、小学1年生から高校生までの約100人の参加者が集いました。冒頭で、本プロジェクト監修者のコシノヒロコ先生や講師の小篠ゆま先生から参加者に向けてメッセージが送られました。

その後、2か所の実習室に分かれて、文化服装学院テキスタイル学科の先生方から洋服制作のもとになる生地と素材の講義を受けました。私たちが普段見慣れている「服」になるまでには、繊維→糸→生地→縫製→という工程を踏みます。

また、生地のもとになる繊維は、植物や動物から採れるものと、科学的な方法で作るものに大別できます。なかでもよく知られている羊毛(ウール)について詳しくみていきました。そもそも洋服として使われる羊は1000種類いるのだそうです。羊の毛刈りをして繊維を採りますが、大人の羊1頭から3~4キロの羊毛が採取可能です。羊毛は1本ずつが絡みつくため、バラバラにならずに1枚の絨毯のように仕上げることができます(ここが繊維として重要なポイントで、例えば私たちの髪の毛は1本ずつがバラバラで絡みつかないため、繊維として利用することはできないのだそう)。刈り取った羊の毛はベタベタしているため、まず洗う必要があります。その後に梳かして真っ直ぐにして、糸として利用可能になります。この工程を経て、染色などの工程に続きます…。

このように、自分たちが着ている服のもとである生地について詳しく学びました。

その後は、グループ毎に文化服装学院の実習室を見学しました。見学したのは以下の4つの教室です。

- 生産管理実習室

ボタン付けやポケットを一瞬で制作できる機械を見学しました。布を複数枚重ねて機械の上に載せると、あっという間にポケットが完成!これには参加した子供たちからも「おぉ~!」という声があがりました。

- テキスタイル捺染実習室

生地を染色する教室で、部屋の奥では鍋で色素を煮だしていました。

- デジタルテキスタイル実習室

生地に図柄をプリントするための転写紙プリンターがありました。ポリエステルの布地にプリントするための転写紙を分散染料インクで出力するものです。なんと160㎝幅まで対応していて、1mにつき5~7分で印刷できるそう。

- コンピューターニット実習室

ニット制作の機械を見学しました。ニットとは何か?ニットの特徴とは?などミニレクチャーがあり、最後は機械を使って、一番人気だった猫の図柄をその場で編み上げるところまでを見学。

各教室10分、トータル40分という短い時間でしたが、洋服制作にかかわる貴重な機械を間近で目にすることができました。実習室見学後には、スクリーンプリント体験とウイービング体験をしました。

スクリーンプリント体験では、ヒロコ先生が描いた柄をモチーフに4種類の図案を用意。文化服装学院の先生方が、その図案を基に版となるシートを露光機で感光させ、4種類のシルクスクリーン版を複数用意してくださいました。感光した図案の部分には細かい穴が開くため、ヘラ(スキージと呼ばれます)を使用して顔料を刷ると、布地に柄がプリントされる仕組みです。参加者たちは各自好きな布とデザインを選択します。また、赤、青、黄、白、黒の5色を基本としながら、各々が使いたい色で布に模様を刷り込みます。自分好みの色を作り出したり、複数の図柄を重ねてデザインを作り出したりなどの工夫がみられました。

ウイービング体験では、好きなリボンを2本選び、そのうち1本を厚紙に巻き付けて経糸として固定します。次に、もう一つのリボンを横糸として織っていきます。このとき使用したのは専用のかぎ針ではなく、クリップです。身近なもので安全に楽しんで編むことができました。当日は文化服装学院の先生方が丁寧に教えてくれたので、時間が足りなかった参加者は道具を持ち帰って、自宅で制作の続きができるようにしてくれました。

こうして、前半で素材の勉強から洋服が制作される工程を学び、後半は子供たちが実際にスクリーンプリントやウイービングを通して洋服制作に触れることができた充実の1日でした。